李憶祖。

(綜合報導)「我不是老外,我是外裔中國人,我一直生活在中國,養父母都是中國人,怎麼會是老外呢?」

他生於亂世,被遺留在了中國,一對中國夫婦將他收養,他發奮讀書以優異成績考入中國地質大學,主動加入援疆隊伍,一扎根,就是60年。他把中國稱為「祖國」,祖國給了他生命,他便將整個生命都投入到祖國的建設中來。他就是李憶祖。

他的人生,究竟有多精彩?

「我只知道自己1938年出生在天津,從沒見過親生父母,後來被養父母帶回北京,在北京長大。」

當年,李憶祖和親生父母斷了音信,一對中國夫婦收養了他,養父為他取了現在這個名字,與家裡的幾個孩子一同撫養、視如己出。

他從小接受良好教育,後來上了當時的北京二中。至今,李憶祖還記得校訓:「為實現理想走進來,為服務社會走出去」。

「校訓對我影響很深,我後來也是遵循這句話工作、生活。」

1961年,李憶祖從北京地質學院地質測量與找礦專業畢業,被分配在北京。

畢業後,他兩次打報告,堅決要求到當時比較落後的新疆工作。

養父過世得早,獨自把他撫養長大的中國母親非常不願意李憶祖離開身邊,但一直教導兒子要「有自己的骨氣」的老人家,考慮到年輕人報效祖國的心願,最終還是同意了。

多年之後,李憶祖才知道,自己走後,母親大病了一場。如今提起這段往事,他眼圈仍有些微紅。

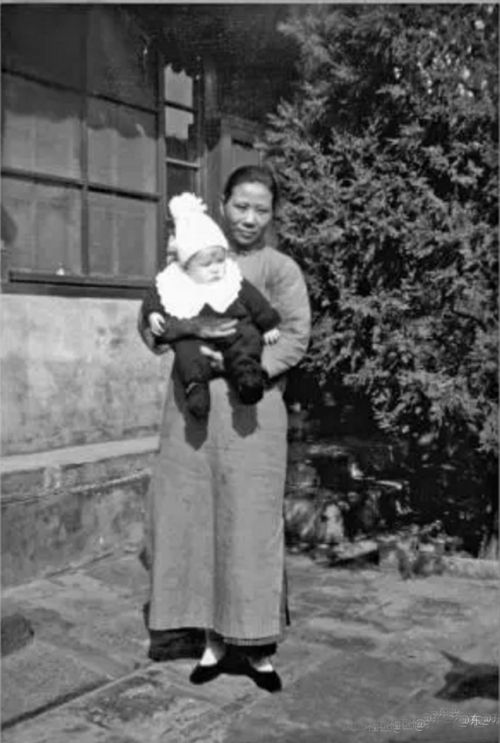

1938年,不到一歲的李憶祖被養母抱著在北京家中四合院留影。

初到新疆,李憶祖被分到新疆煤管局156煤田地質隊,主要從事煤礦礦點的調查工作。

從阿爾泰山、天山到崑崙山、岡底斯山,20多年,李憶祖跑遍了天山南北。他還曾與同事到海拔5000多米的西藏阿里地區普查煤礦。

年復一年,新疆的煤礦資料,逐漸拓印在了李憶祖的腦海裡,他就如一個新疆「活地圖」。

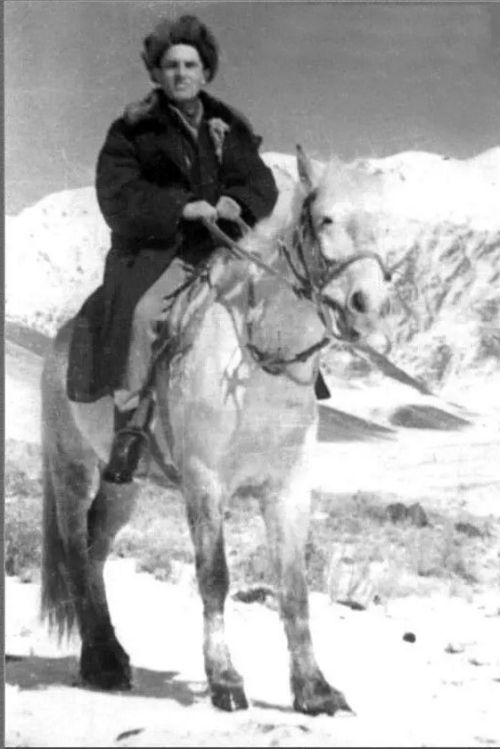

當年在156隊工作時,李憶祖在新疆溫泉縣留影。

野外工作十分辛苦,「化點雪水,幾個石頭支起鍋,把饅頭一煮熱就吃。」「我們五六個人,一輛車,帶兩桶汽油,工作需要的話,甚至還得帶炸藥。有時候真是玩命,也都過來了。」

但對於當初的選擇,李憶祖從沒後悔。

1964年,李憶祖結婚了,妻子在山西工作,自己則在新疆。這種生活狀態一直持續到1972年。本是蘇州人的妻子選擇調到烏魯木齊,與李憶祖同在156隊工作。就這樣,他們把家紮在了新疆。「(我)成了真正的新疆人。」

上世紀80年代初,因工作需要,李憶祖調到156隊子校、原自治區煤炭廳子校,現在的烏魯木齊市41中當校長。後來又調到烏魯木齊市教育局工作,直至1998年退休。

退休後的李憶祖也沒有閒著,從事起了「關心下一代」的工作。他走上了講台,截至2015年,他共講課795場,37.5萬人聽過他的課。

如今,李憶祖家中依然保存著當時的錄音帶和資料,包括後來的其他書籍,都快把他那不算寬敞的家塞滿了。

對於自己的成績,李憶祖笑言,「覺得應該做,就去做了,並沒有想轟動。」

「並沒有想轟動」的老先生,卻在自己的人生中,不斷書寫著神奇和精彩。2011年,他不顧年事已高,參與紀錄片《地理·中國》的攝制活動,帶著攝制組爬雪山過草地,親力親為,走過佈滿碎石的懸崖小道,

蹚過4000米深的冰川谷底,騎馬一往無前地深入艱險之地。當紀錄片播放出來時,李憶祖看著畫面中的自己,忍不住笑道「這老傢伙一定是瘋了。」

時至今日,年過八旬的李憶祖仍然活躍在教育一線。

他在新疆堅守了整整60年,為祖國奉獻了整個青春。「記得養母對我說,人要有點精神、有點骨氣。既然要做件事情,就要盡力而為。我是共產黨員啊,以前跑野外是為人民服務,那麼苦都不覺得,講課也是為人民服務。孩子是國家的。」

李憶祖用一生,反哺養育他的祖國,可謂一個大寫的中國人!